南京94岁“抠门”老兵去世,积蓄一分不留一生捐赠过百万

时间:2019-11-11 19:50:34 热度:37.1℃ 作者:网络

94岁的他走了,后事安排得和活着时一样简单朴素。遗体捐献,不设灵堂,不收花圈。

财产也和他贴在门楣上的“寒舍”二字很是匹配:一张余额2000元的银行卡,外加一套上世纪八十年代分配的无产权公房。房里的陈设还保持着当初入住时的样子,简陋的家具、砖头围起的洗澡池子、老旧的日光灯管、几十年未换的陶瓷面盆。

他叫季华,一位抗战老兵。

1948年6月,华野十一纵队的三十二旅、三十三旅由苏北南下,准备对敌人发起进攻,季华所在的部队奉命配合作战,攻打白米。战斗异常惨烈,连长、副连长相继中弹倒下,就在季华指挥全连攻入敌阵时,一颗子弹击中了他,经过简单包扎,他被抬上担架要往后方送,可他坚决不同意,说:“我再往后送,连里面就没人领导了,我躺在担架上也要带领大家完成战斗任务!”

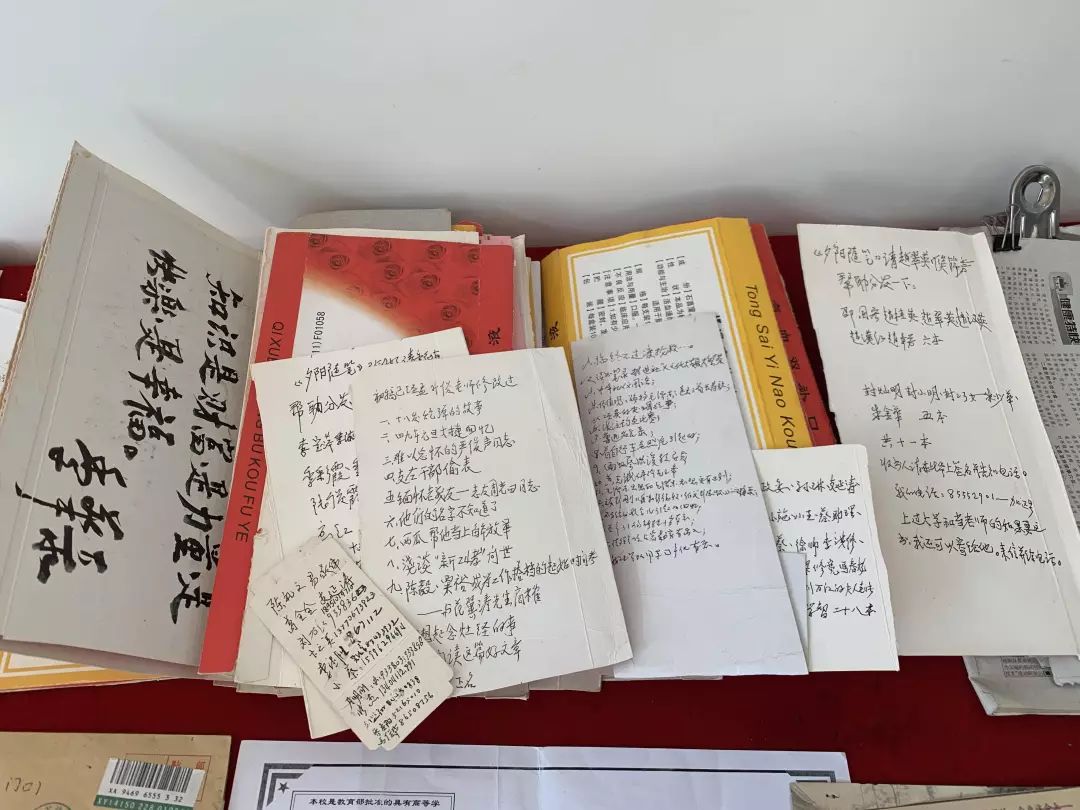

整理季华遗物的时候,大家惊讶发现,这个“抠门”了一辈子的老兵竟然留下了“丰厚”遗产。

“抠门”老兵季华

季华“抠门”是出了名的,吃的很简单,平时炒西红柿就能下一碗饭,偶尔开荤也只是多一条自己钓的鱼而已。穿的也很“寒酸”,常年一身部队配发的旧军装、一双解放鞋,背一个用了几十年的黄书包,戴一顶草帽,谁见了都觉得就是一位老农民。

他热爱读书也喜欢写作,但稿纸却都是些铺得平整的烟盒、药盒,或者打印留下的单面废纸。

家中没有任何装修,保持着上世纪80年代老房子的原样,连电线都是那时的老旧排线。

可季华似乎乐在其中,还亲手写了“寒舍”二字,高高地贴在门楣之上。

是不是很不可思议?一个参加过抗战和解放战争的老兵、一个享受离休待遇和生活保障的老干部,怎么过得如此拮据?

3份遗嘱和百万捐款

季华去世当天,一张江苏慈善总会发出的捐赠证书交到了季华子女的手上。这一来,季华帮助受灾群众、困难学生累计捐款百万元的善举不胫而走,

完全颠覆了他留在人们心中的“抠门”印象。近20年间,季华先后立过3份遗嘱:“遗体捐献,不设灵堂,不收花圈”;“临终时不要过分抢救,为国家节约医疗资源”;“所有积蓄包括抚恤金、丧葬费,全部用作交纳特殊党费、捐给家乡学校作为季华尊教助学基金……”

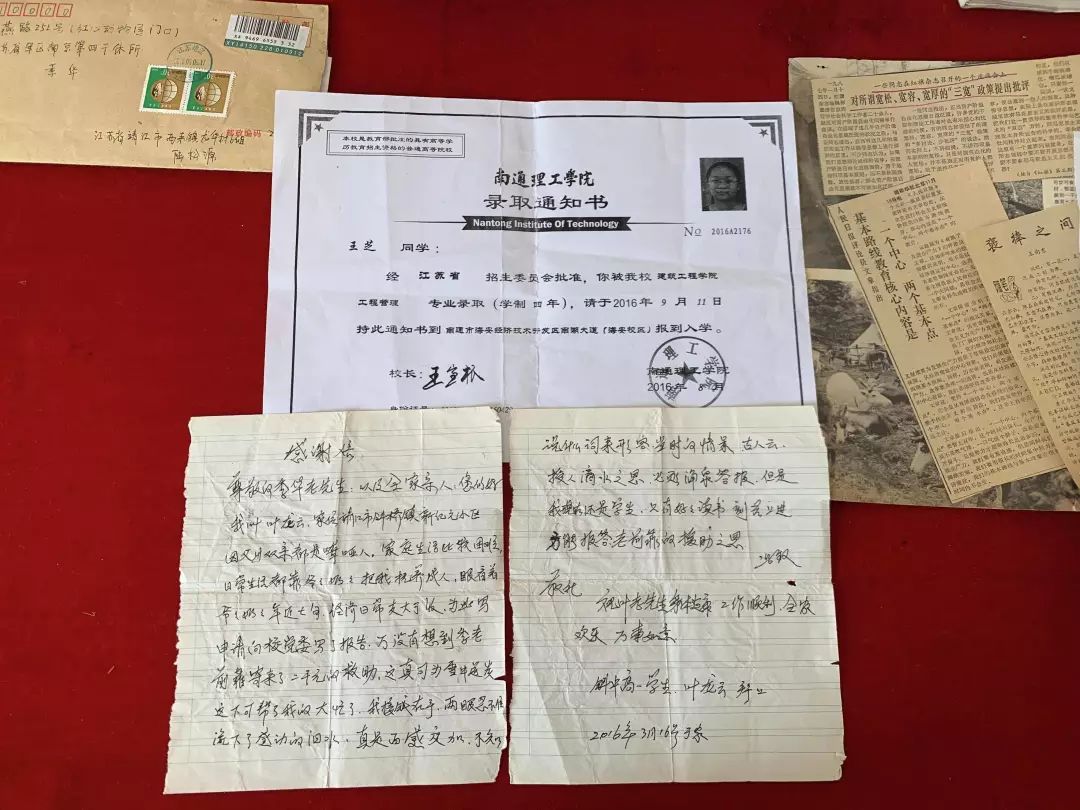

事实上,第三份遗嘱很早就着手进行了。2018年10月,季压西和大姐受父亲委托回到家乡靖江,向当地斜桥中学捐了40万元,设立“季华尊教奖学基金”。

季华去世后,子女们领到50余万元抚恤金,按照季华的意愿,一分不留。拿出12万元交了特殊党费,26万元再次捐作为“季华尊教助学奖学基金”,剩下的则作为探望家乡亲人和救命恩人后代的慰问金。

“这些年,季老捐的钱可远不止这些。”整理遗物时,从保姆口中得知。这些年季华一直按照“不留姓名、不留收据、不告诉家人”的原则,点对点的资助街道贫困户和家乡需要帮助的人。

遗物中发现的汇款单

腿脚方便的时候,季华都是自己亲自汇款送钱,所以压根没人知道他究竟捐过多少钱。直到后来实在行动不便,托人帮忙,才知道他一直在匿名捐款的事。

遗物中发现的大学录取通知书和感谢信

40万、26万、12万、9万……这些是季华一生可查的捐款数额,总额已有百万元之巨。再加上那些不为人知的匿名捐款……季华如此拮据的原因找到了!

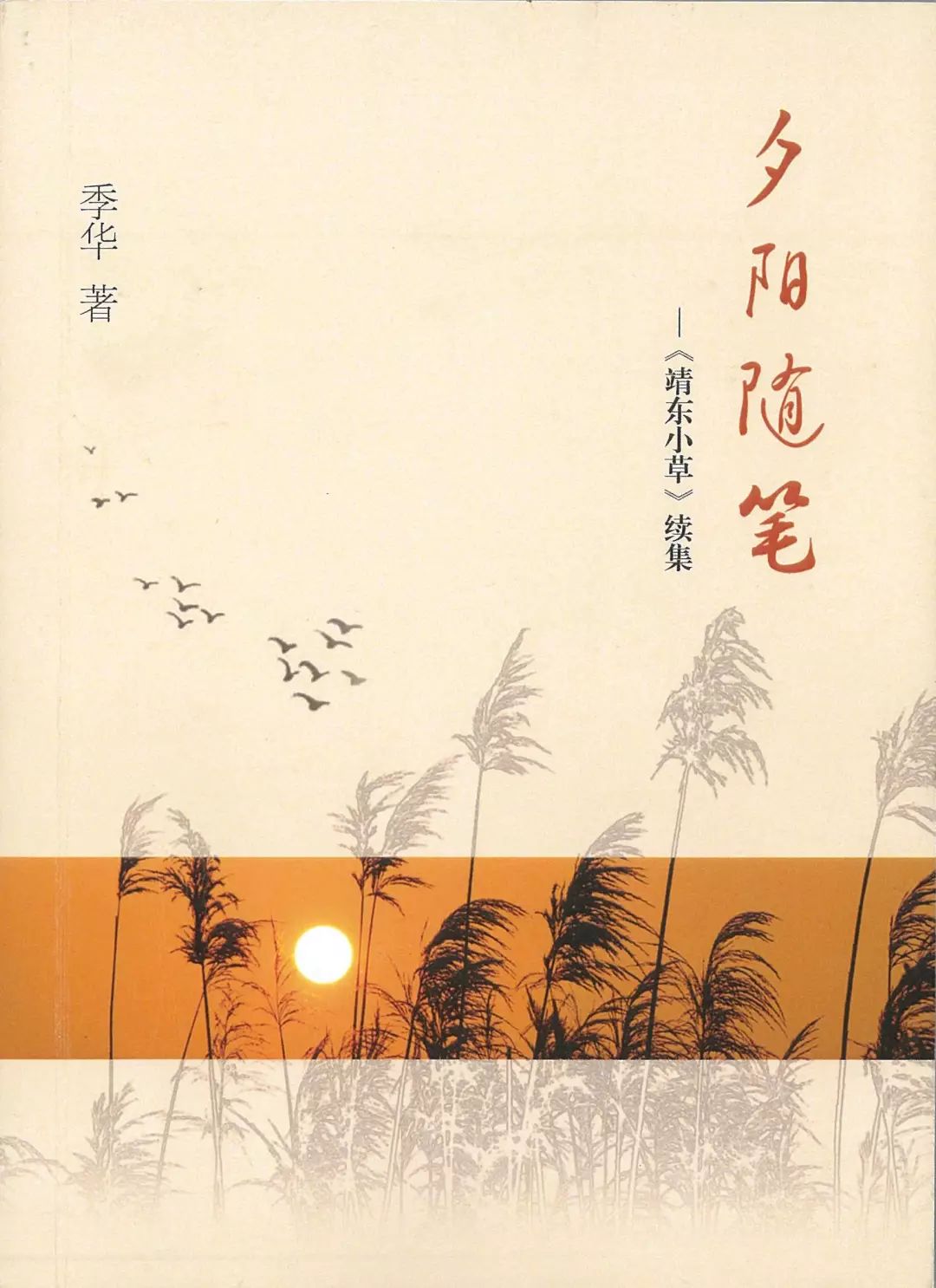

在季华的病榻前,季压西念完父亲《靖东小草》中的一段话,已说不出话的季华吃力地抬抬手,微微地点点头……3个小时后,永远地合上了眼睛。

▲两本《靖东小草》,是季华花费了十余年时间写成的“记忆中的故事”和“晚年所思所想”,既是对自己一生的回顾,也是对革命传统、精神和思想的传承。如今这两本书已经成为驻地街道社区、老家斜桥中学和南京警务备区官兵传承红色基层的生动教材。

万物皆有逝,惟精神永存。一事专注便是动人,一生坚守便是深邃。

季家的儿女说,父亲早已将精神财富留给了他们。

季华生前军装照 单位提供

季华,他将吝啬留给自己,将慷慨留给了社会。他,无愧于老兵的称号。他,让我们看到,什么才是真正的无私!

来源 | 南京日报、紫金山新闻

原标题:《他走了,却留下……》

Cyclopedia for military