每年120万人因交通事故丧命我们需要让车拥有智慧脑

时间:2020-01-20 10:23:11 热度:37.1℃ 作者:网络

我们人类相对于AI,有着绝对的优势,我们有系统的思维,AI没有,所以我们要去思考,如何在新的AI时代不被淘汰,让我们一起努力共同塑造智能汽车的未来。

当AI与汽车完美结合,车不再是被动驾驶,而成为与人完美交互的个体,这样的驾驶模式你心动吗?安全、省时、人性三大特点赋能AI汽车未来,车真的成为你的朋友,可以关心,照顾你时,你又有何感想?AI汽车的路到底在何方?

这是大众问问CEO张人杰在一刻talks上的分享。

本期讲者:张人杰

本期主题:车联网

全文共6100字,阅读需要28分钟

大家好,我是一刻talks讲者张人杰,很高兴今天能跟大家一起交流关于汽车和AI的话题。

汽车已经诞生了133年,AI技术正好是ABCD4个最新技术的第一位,怎么样将汽车与AI做到完美结合,是我们从业人员一直在考虑的话题。

大家可以思考一下,不管是北京还是上海,通勤时间都非常长,而一些三四线城市的通勤时间就很短。我们来考量一下,在北京98.8分钟,上海86.6分钟,意味着汽车要陪伴你这么长时间,那么汽车怎么去陪伴你?只是一个单点的通行工具,还是说给你增加很多生活上的东西,这就是我们做AI赋能时要考虑的问题。

看一下目前的交通事故的情况,每年有120万人因交通事故而丧命,这意味着什么?就是汽车不仅仅要赋能娱乐,还要确保安全性。娱乐事实上是一种锦上添花的东西,我们更多时候需要的是雪中送炭,也就是增加汽车的安全,让汽车能够更好、更安全地为你提供服务。

我们经常在一些新闻中发现,有一些父母他们会很粗心地把孩子放在后座,最终酿成惨案。为什么会出现这样的情况?我们怎么去解决这种情况?

对于我们来说,考虑如何用AI去赋能汽车,就要考虑几个环节,第一个就是安全,第二个就是省时,第三个就是人性。

说到「安全」,这是一个一直被业内集中讨论的话题。过去我们一直认为安全是一个涉及成本的东西,一旦企业考虑安全,产品考虑安全,就会发现增加了很多额外的开销。

但是现在大家有没有发现安全已经成为了一种产业?不管是在航空航天、轨道交通,还是我们的汽车,安全已经成为这个产业中非常重要的一部分。如果你能够在安全这个领域多花一点心思,找到一些机会,一定可以开辟新的商业领域。

「省时」其实谈的就是怎么样更好地有效地利用交通资源的问题,后面会给大家分析,如何从目前的单车智能走向集中式的交通大体系。

最终从「人性」的角度来讲,就是让你的车更加懂你。

车联网的发展已经走过了10年,大约从2009年开始,我们在行业中一直在说今年是车联网的元年,但是经过了10年,我们发现车联网还是停留在原来的阶段,虽然中间经历电话互联、手机互联,到车端的互联网。

今天想改变这一切,我们应该怎么做?我们需要做的就是把智能网联与车路协同以及AI赋能完美地结合在一起。

我过去经常在一些场合说一句话,叫「连接即智能,智能即连接」。5G给我们带来什么?5G给我们带来的更多是增加了连接的带宽,增加了连接的容量,结果就是连接的节点数大量的增加。

我们的人脑中有860亿个神经元,我们的肠子中2亿个神经元,除此之外,在我们的肠道中还有大量的菌群。2015年诺贝尔医学奖的获得者的整个研究,就是肠道的菌群对你的情绪,对你的所有都会产生影响。这意味着什么?在研究一件事情的时候,我们需要从系统的观点去研究。

对于汽车也是一样,对于车联网也是一样,我们不能孤立地去研究它。比如AI赋能汽车,如果你只做娱乐系统的赋能,就不是AI赋能,如果你只做安全系统的赋能,也不是AI赋能。我们要站在一个更高的角度去衡量。

在这样一个大的交通系统中,我们能做什么?我们的AI能做什么?

对于车路协同来讲也是一样,它增加了一种连接,增加了车与路的连接,路与人的连接,所以达到的一个结果就是车、路、人系统的交互。

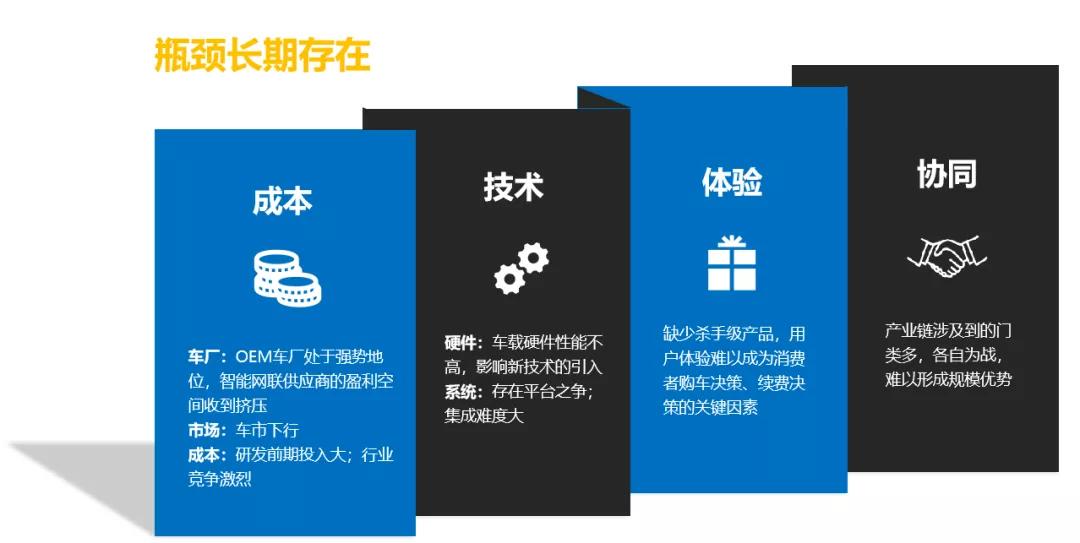

其实车联网的发展非常坎坷,原因在哪?成本就是一个很大的因素,过去整个车联网其实是OEM主导的,这两年大家也看到一个行业的形势,就是汽车的销量在减少,也意味着OEM的收入在减少。在它收入减少的情况下,我们怎么能够奢望它在车联网这些领域有更多的投资?

这种情况下,就是你必须要让你做的事情对车、对车的销售、对车的驾乘都会有很大的赋能,否则你所做的事情其实是不会被行业认可的。

在技术上其实也存在问题,由于产品周期的限制,我们现在车载硬件的性能其实和移动消费电子比要差很多。现在apple都已经发展到iPhone11 pro max了,但是汽车硬件还在小米5、小米6的水平。那么,如果你的汽车想要达到和你手机一样流畅的性能,几乎是不可能。

所以我们需要换一种思路,在汽车里用什么样的方式去实现智能?是完全照搬手机上的生态到汽车里面,还是我们要做一套与汽车直接相关的,与手机完全不同的生态?这是我们要考虑的。

还有体验,过去再好的汽车娱乐系统,一个支架就消灭掉了。这意味着什么?就是你的体验如果达不到一定的效果,用户不会接受。

还有一点大家需要知道的就是时间,我们经常说时间是我们整个人类社会最重要的词,因为每个人都是从出生到死亡,其实你所拥有的只有时间,而你在消耗的也是时间。

我为什么要提「时间」?大家可以想一想,你的手机一天跟你多少时间?超过十个小时。有一些小孩的话可能会超过二十个小时。那么你的汽车呢?刚才我们也看到了,即使在北京、上海,通勤时间大约是一个半小时,也就是说大多数人一天中能够跟车打交道的时间不超过两个小时。

所以你千万不要想用一个陪伴你两小时的终端去PK十四个小时的终端。所以你不可能把手机上的内容全部照搬到汽车上,这是毫无意义的,所以我们必须找到新的体验,怎样为车载的应用提供它的价值。

最终还有一点就是协同。汽车产业链非常复杂,为什么说造车要比造手机要复杂多了呢?很多新势力造车在这两年都遇到了一些坎坷,一方面有资金上的问题,另一方面有营销上的问题,同时当然还有品牌的问题,但是最重要的一点就是汽车产业链很长。任何一辆汽车里面的零部件多达几十万个,可能来源于数千家不同的零部件供应商。

那么怎么样去完成这种协同,产生一个真正有效的系统?我们考虑的更多的是系统。就像AI怎么去和人去抗衡?其实是不可能的,因为我们人类具备系统的观念,就像你大脑的神经元,肠道的神经元,肠道的菌群,甚至你其他的所有的这些东西,他们会结合起来,形成一个系统。

而AI不行,AI无非是深度学习,深度学习说到底其实是一种穷举,它会探索所有的可能,最后找出一种方式。但是跟人脑相比它是完全不一样的,你可能在看一个东西的时候,一瞬间脑海里就有多少种选择,而没有一种选择可以确定是正确还是失败,但是你会做出选择,这就是人脑与AI的不同。

那么汽车也是一样的,你想给客户什么样的体验?车内、车外、连接,都是我们要考虑的。

AI加汽车的技术,加上价值创新。我们过去经常说商业模式创新,但是商业模式创新走到一定程度的时候,它会遇到瓶颈。其实汽车要比移动消费的互联场景要简单,但是就是这样简单的场景,怎么样去赋予它新的商业价值?在基础层你应该做什么样的事情?芯片,数据。

在技术层、语音技术、视觉、生物技术,最重要的一点就是你的应用场景在哪?你的商业模式在哪?就像我们现在说5G跟4G相比带宽增加了,速度提高了,但是你有没有应用去适配5G呢?很多时候会说,5G来了,我们大家都有新的商业模式了,都有新的场景了。事实上有吗?其实没有。

大家可以看到,无非就是5G让套餐的价格增加了,你看的还是那些电影,你用的还是导航。所以你并没有找到新的商业场景,汽车也是一样,汽车如果只是提供音乐、导航,它的价值并没有体现出来。你知道前方的道路的拥塞情况吗?你知道前面红绿灯还有多少秒就会变红吗?这些信息可能会更加重要。

所以对于汽车来讲,它的商业价值取决于它能给驾乘者带来什么样的价值。

创新上来看,汽车最终会成为一个智慧生命体,这种智慧生命体更多的是一种主动的交互。过去在用apple手机的时候,我们会说嘿siri,这是一个唤醒词,那么siri助手就会为你服务。在汽车里我们也经常会看到你好什么什么来调度,但是这是一种被动式的。

我们怎么样让主动式的交互在汽车里成为现实?也就是怎么样去判断你的情感?汽车知道你今天的情绪怎么样吗?

我记得有一个故事说,每一个男人在下班回家到达小区的时候,他会停在车里坐一会儿,为什么?他要安静一会儿,让自己的心灵安静一会儿。其实有一次我挺惨的,有一次我正好在小区的车里,想安静一会儿,砰一下子被后面一辆车给追尾了,我就跳出来,我说难道让我安静一会都不行吗?那是个女司机又是邻居,我就放了她了。

很多时候其实我们每个人,尤其是现代社会,很多人的心情都是处于压抑的,如果你是一个孤独的行者,是不是会希望你的汽车能跟你有一些交互?也许在你悲伤的时候,给你放首歌,在你不开心的时候,给你做一些简单的情感交互,但是这些都依赖于技术。

比如视觉技术,它能观察你的脸,知道你情感的状态,比如声音技术,它知道你当前是忧郁悲伤,还是开心喜悦,所以这是我们对车的要求,而不只是简单的一个出行工具。

我们要做到一个跨服务的垂类,怎么去理解?我们在汽车里也好,在手机里也好,会有N多APP,这些APP都来源于不同的CPSP供应商,那么怎么去打通这些服务?是要从一个服务跳到另一个服务,这是一种跳转。那么从技术的角度来讲的话,你需要找到多个不同CPSP之间的接口,打通它。

从服务这块来讲,你更多的是要思考如果你要去体验这种服务,首先要去理解这种服务怎么样能够更加便捷,所以要完成一个服务的闭环。

比如你订餐的过程中,实际上希望它已经帮你去排号,帮你去选择相应的卡座,甚至连相应的菜肴都已经点好,所以整个是一个闭环,而不是一个简单的只是去订一家餐厅。

我们来看一下体验的临界点,我们主要还是要考虑产业链,因为你不能脱离产业链去了解一个体验,那么我们可以看OEM、Tier1、Tier2,到出行服务商、到租赁、到经销商、到后装市场,所以怎么样去有效把这个产业链整合起来,做一个服务聚合,提供一整套的解决方案。同时你要考虑前装以及后装,前装代表的是汽车在出厂时已经装载了什么样的设备?后装代表着如果这辆车前装不够完美,在后装如何去补齐它的这些需求。

智能座舱其实经历了一个从简到繁,最终从繁到简的过程。早期我们看到的智能座舱里面都是单独的这种信息娱乐系统、仪表盘,甚至有一些比较粗糙的HUD以及它的通信设备T-BOX。

到了第2代智能座舱的时候,你会发现整个的智能座舱变得更加整合,你会看到奔驰、奥迪这些很多车上,都是出现了这种双联屏,以及像拜腾,它会有一个非常大的贯穿整车的屏。这样子的座舱,它给你提供的是更大的一种体验的视窗。

真正到第3代智能座舱的时候,它更多的是以AI为features,比如它的边缘计算能力很强,它的传感器的处理不需要完全依赖于云端。那么云端的协同计算这一块也会有一些增强,还有大数据处理,包括基于语音技术的人机交互、三维的建模、人脸的识别、车内状况的一些监测,那么这些东西目的是什么?目的就是解决我们一个一个的场景的需求。在第3代智能座舱里面,我们更多看到的是AI技术的赋能,AI它不是一个可以脱离实际而存在的东西。

我记得有一些企业经常会说一个词,叫AI赋能百业,但我不太赞同这一点,为什么?因为你要赋能百业,你需要去理解百业,没有一个企业能够理解百业,所以对于我们来说,大多数的企业还是应该聚焦某一个领域。我觉得我们每一个企业在发展的过程中,千万不要过于发散。

我们来看一下智能座舱的形态,这个形态其实一直是在变化中,过去是我们说越来越复杂,但是现在我们看到有一个词叫大道至简。我们看到Model3,它只有一块屏,没有仪表,这就是一种很简单的东西。

现在屏的技术越来越多,但未来是不是真的需要这些屏幕呢?其实不一定。也许在这个车里面任何一个部位,它都可以随时出现一个屏。所以武林高手的最高境界是什么?最高境界就是心中有剑,手中无剑。对于我们的汽车也是一样,最高境界应该就是看上去没有屏,但是你需要的时候,什么地方都是屏。这就是我们对AI汽车的一个想法。

那么汽车刚才我说过,连接就是智能,智能就是连接。如果单纯的一辆车,这不是智能汽车,如果我们把单车智能和连接的车路协同集成起来,那它就是智能的。早在2014年的时候,我在一些论坛上,就说过Google的单车智能是不可能成功的,我说一定需要类似于V2X的技术,当时还没有人提这个概念。

但是后来证明我的这个idea是正确的,也就是说一定是一种系统的、一种智慧交通的方式,而不是一个单车智能的方式。我们要从单车智能完全实现车路协同,要求什么?要求路上的所有车都是智能的,而这一点非常难达到。

我们中国的存量汽车大概有2亿辆,也就是说如何让存量的这两亿辆汽车,跟我们新出厂的汽车一样都具备智能,这才是最难的。

现在大家也可以看到,中国已经在开始建造新一代智慧公路。那么智慧公路上就部署了很多的传感器,不止是V2X的RSU设备,还有其他的各种智能传感器,这些都会进一步提高我们车和路的智能。

接下来我们要谈的就是平台。我们现在做企业会说我们要做Middle platform中台,我们现在就在做数据中台、业务中台、技术中台。那么对于交通来讲也是一样的,它需要一个大的交通平台。

有一个概念叫交通即服务,TAAS,Transportation as a service。那么在这个TAAS的一个体系中,实际上它是一种多模式的通信,通过云端的控制以及数据的驱动来完成整个体系的运作。这就把我们对整个交通的理解,从简单的车和路转到一个大的TAAS。我们的轨道交通、船舶、航天,这些都可以结合起来,成为一个真正的交通服务平台。

现在其实中国的数据开发已经走在世界前列了,就像摄像头,中国摄像头到处都有。那么更多的摄像头意味着更多的数据,那么这些数据它能不能结合起来,帮助我们完成一些事情。

比如我们现在高铁、飞机的人脸识别系统,其实它和公安的系统都是联网的,也就是说如果一个在逃的罪犯,可以很容易地被这样的网络抓住,那么这就说明当数据的多个孤岛结合在一起的时候,它就会产生价值。

交通也是一样,如果我们把刚才这些分离的不同的数据整合,最终它就会产生新的价值,而我们从业人员就可以在这些新的结合点去寻找机会,寻找创新。

从愿景来看AI+车+路,我们需要做什么?我们能做什么?

我们需要的是把这些数据整合,通过数据驱动来增加新的创新。那么群集智能就代表着用系统的思维去思考。怎么样让这些看上去相互没有关联的这些个体,能够最终相互协同,形成一个整体?

人机协同这一块的话,过去我刚才曾经说过,人机过去只是简单的交互,但未来更多的是情感交互,也就是说怎么样让你的汽车懂你?怎么样让你的汽车和其他的汽车协作?怎么样让你的人、车以及基础设施,能够形成一张联通的大网,让这种连接真正变得智能?

我们能做的就是不断地去思考,去打破人类思考的壁垒。因为我们人类相对于AI,有着绝对的优势,我们有系统的思维,AI没有,所以我们要去思考,如何在新的AI时代不被淘汰,让我们一起努力共同塑造智能汽车的未来。